الأمن السيبراني مجال معقد ومليء بالغموض، ما يجعله بيئة خصبة في مجال الترفيه. في حين أن الجمهور يعشق صليل السيوف ودويّ الرصاص، إلا أنه ثمة سحر خاص في عالم مخفي، تُخاض فيه الحروب باستخدام «الكود»، والاستراتيجية، والحنكة. يفتح الغموض المحيط بهذا العالم مجالًا فريدًا لسرد القصص، وطرح مفاهيم بعيدة عن المألوف.

ما يُضفي سحرًا خاصًا على صورة «الهاكر» هو النظر إليه كشخصية متمردة وبطل غير تقليدي. يُصوَّر «الهاكر» في غالب الأحوال كمن يخوض معركة غير متكافئة ضدّ السُلطة، تمامًا كقصة داود وجالوت، ولا شك أن مناصرة الضعيف في وجه النظام تلامس شيئًا فينا جميعًا.

ومع ذلك، ونظرًا لطبيعته المعقّدة، نادرًا ما يُعرَض الأمن السيبراني بدقة في الإعلام، مما يرسّخ مفاهيم غير صحيحة عن آلياته الحقيقية. وهذا متفهم، إذ لا يمكن أن ننكر جاذبية مشهد اختراق خوادم فائقة الحماية في غضون بضع دقائق من قِبل شخصية مقنعة.

قبل بضعة أسابيع، عُرِض على نتفليكس مسلسل «ماذا بعد؟ المستقبل مع بيل غيتس» (What’s Next? The Future with Bill Gates) والذي يستكشِف مستقبل التكنولوجيا، بما في ذلك الأمن السيبراني. يُذكِّرنا هذا المسلسل بأهمية الأمان الرقمي وكيف يمكن للمحادثات الدائرة حول التكنولوجيا أن تعزز الوعي العام، حتى وإن كانت في سياق خيالي. غالبًا ما يؤدي الاهتمام المتزايد إلى إدراكٍ أعمق للتهديدات عبر الإنترنت، ومخاوف الخصوصية، وأهمية امتلاك أدوات أمنية مثل شبكة خاصة افتراضية مع بروتوكول إنترنت مخصص (IP VPN). كما يمكن أن يُلهِم المزيد من الأشخاص العملَ في مجال الأمن السيبراني، مما يُمكِّننا في النهاية من أن نحمي مجتمعاتنا وحكوماتنا من التهديدات الواقعية.

في النهاية، تَروق سرديات الأمن السيبراني ببساطة لفضولنا حول المراقبة الجماعية، ومخاوف الخصوصية، والسلطة، والتحكم، وكل ذلك دون أن نفقد ذلك الانجذاب المُبهِر لغموض ما نجهل.

الأمن السيبراني في وسائل الإعلام

في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية

لقد أدّت الأفلام والمسلسلات التلفزيونية دورًا محوريًا في صياغة وعي الجمهور حول الأمن السيبراني. فقدَّمت أعمالًا واقعية قاسية مثل مسلسل «السيد روبوت» (Mr. Robot) الذي يصور «الهاكرز» والحروب السيبرانية، وأعمالًا فلسفية تستكشف الواقع الرقمي مثل فيلم «المصفوفة» (The Matrix)، مروراً بمزيجٍ جيد بين النمطين مثل مسلسل «المرآة السوداء» (Black Mirror)، وصولاً إلى أعمال مُنمَّقة بشدة غير واقعية مثل فيلمي «سمكة السيف» (Swordfish) و«اترك العالم خلفك» (Leave the World Behind).

في العديد من الحالات، صوَّرت هذه السرديات «الهاكرز» على أنهم أبطال متمردون أو ثوار سيبرانيون، مما يثير الفضول وأحيانًا الخوف حول قوة الأفراد في العالم الرقمي. سواءً ركَّزَت على الحرب السيبرانية، أو التجسُّس، أو المراقبة، أو حتى المعضلة الأخلاقية للاختراق، فقد نجحَت هذه الأعمال الإعلامية في أن تُضمِّن قضايا الأمن السيبراني في الخطاب العام، وأشعلت نقاشاتٍ حول حماية الخصوصية وأمن البيانات.

في ألعاب الفيديو

على عكس التجربة الخامدة لمشاهدة الأفلام أو المسلسلات، تتيح ألعاب الفيديو للاعبين أن يَنغمسوا مباشرةً في عالم الاختراق والأمن السيبراني. يَفهم اللاعبون كيفية الاختراق بصورة عملية عبر التفاعل المباشر، حتى لو كان تصويرًا مبسطًا لغرض الترفيه.

تتيح لك ألعاب مثل «واتش دوغز» (Watch Dogs) و«سايبربنك 2077» (Cyberpunk 2077) فرصة أن تعيشَ فنتازيا تمنحك حس القوة بصفتك «هاكر» خارق المهارات. تعرض هذه الألعاب آليات اختراق وهمية بعيدة كل البعد عن التعقيد التقني الحقيقي. لكنها تُظهر ما قد يكون ممكنًا، على الأقل لو كان العالم الرقمي يُدار بواسطة مهندسي حاسوب عديمي الكفاءة.

ومن جهة أخرى، تأتي ألعاب أكثر تخصصًا مثل «هاك نِت» (Hacknet) و«الهاك الرمادي» (Grey Hack). تتعامل هذه الألعاب مع موضوع الاختراق بجدية أكبر، إذ تُقدِّم «كود» حقيقيًا ومحاكاة الطَرفية (terminal). بينما يمكن لهذه الألعاب أن تُحوِّل الأمن السيبراني من مجرد مفهوم نظري إلى تجربة تفاعلية جذابة، إلّا أنها تأتي أيضًا بمنحنى تعلُّم حاد (ما قد يُقلِّل من عنصر المتعة).

في الكتب

في عالم الأدب، نجح كتابان رائدان في تبسيط مفاهيم الأمن السيبراني المعقدة لجمهور أوسع. هذان الكتابان هما «كريبتونوميكون» (Cryptonomicon) للكاتب نيل ستيفنسون ورواية «عفريت» (Daemon) التي يشير عنوانها إلى برنامج خفي للكاتب دانيال سواريز. تُعَد هذه الأعمال سابقة لعصرها، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار تاريخ نشرها، إذ تنبأت بتوجهات رقمية وتهديدات أمنية مستقبلية.

ومن المثير للاهتمام نظرًا لارتباطها الوثيق بالواقع أنّ أعمالًا غير خيالية قد نجحت في أن تُبسِّط عالم الأمن السيبراني المعقد. من هذه الأعمال: «هكذا أخبروني عن كيفية انتهاء العالم» (This Is How They Tell Me the World Ends) للكاتبة نيكول بيرلروث وكتاب «دودة الرمال» (Sandworm) للكاتب آندي غرينبيرغ. نَجحَت هذه الكتب في أن تُحوِّل المصطلحات التقنية الشاقّة إلى قصص شيِّقة، وأن تساعد القارئ العادي على أن يُدرِك الأهمية المتزايدة للأمن الرقمي في عصرنا. تُسلِّط هذه الكتب الضوء على مدى هشاشة المجتمع المعاصر أمام الهجمات السيبرانية، وتؤكد على أهمية توعية الجمهور بهذه المخاطر.

ومن المثير للاهتمام نظرًا لارتباطها الوثيق بالواقع أنّ أعمالًا غير خيالية قد نجحت في أن تُبسِّط عالم الأمن السيبراني المعقد. من هذه الأعمال: «هكذا أخبروني عن كيفية انتهاء العالم» (This Is How They Tell Me the World Ends) للكاتبة نيكول بيرلروث وكتاب «دودة الرمال» (Sandworm) للكاتب آندي غرينبيرغ. نَجحَت هذه الكتب في أن تُحوِّل المصطلحات التقنية الشاقّة إلى قصص شيِّقة، وأن تساعد القارئ العادي على أن يُدرِك الأهمية المتزايدة للأمن الرقمي في عصرنا. تُسلِّط هذه الكتب الضوء على مدى هشاشة المجتمع المعاصر أمام الهجمات السيبرانية، وتؤكد على أهمية توعية الجمهور بهذه المخاطر.

موضوعات بارزة في الأمن السيبراني

إن افتتان الثقافة الشعبية بالأمن السيبراني يَعكِس غالبًا موضوعات مشتركة لكنها قوية، وتجسِّد التحديات والمخاوف التي نواجهها جميعًا في مجتمعنا المعاصر. تَعكِس هذه الموضوعات المتكررة مخاوفنا بشأن الخصوصية، والسلطة، والتحكُّم.

الهاكر المنفرد ضد النظام

تقدم هذه السردية الكلاسيكية (التي تشبه صراع داود وجالوت) معركة بين «هاكر» منعزل متمرد ضد جهات ضخمة مثل الحكومات أو الشركات، مع تبسيط مبالغ فيه لتعقيدات المعارك السيبرانية الحقيقية. هذه السردية ملهمة حقًا، ولكنها تتجاهل الطبيعة التعاونية والجهد التقني الحقيقي المطلوب لمواجهة جهات مثل هذه. في فيلم «هاكرز» (Hackers) الذي يحظى بشعبية خاصة لدى فئة من المعجبين، فيه يُواجِه مجموعة من المراهقين مديرًا تنفيذيًا فاسدًا، بينما في الجزء الرابع من سلسلة أفلام «موت قاسي» (Live Free or Die Hard)، توقِف شخصية جون مكلين بمساعدة شخصية مات فاريل إرهابيين سيبرانيين، يُصوِّر الفيلم هذا النمط من الاختراق في جو درامي مشحون بالتهديدات والإثارة.

المراقبة وخصوصية البيانات

غالبًا ما تُصوِّر الثقافة الشعبية المراقبة الحكومية والمؤسسية على أنها العين التي ترى كل شيء، مما يؤثِّر على الرأي العام وصنع السياسات على حد سواء. تدفعنا هذه السرديات إلى التساؤل: كم من بياناتنا نُسلِّمها طواعيةً، وكيف تُستغَل هذه البيانات خلف الكواليس؟ على سبيل المثال، فيلم «عدو الدولة» (Enemy of the State) يُضخّم المخاوف من المراقبة الحكومية الشاملة، بينما يناقش فيلم «الدائرة» (The Circle) مدى استعدادنا للتخلي عن خصوصيتنا طوعًا. مسلسلات مثل «شخصٌ مُشتبه» (Person of Interest) تستكشف موضوع المراقبة الحكومية عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتُسلِّط الضوء على التبعات الأخلاقية لهذه التكنولوجيا.

حرب سيبرانية على المستوى الدولي

أصبَح الأمن السيبراني عنصرًا بالغ الأهمية في الدفاع الوطني، وتُبرِز الثقافة الشعبية مدى ضُعف البنى التحتية والأنظمة الرئيسية أمام الهجمات الإلكترونية. ساهم هذا التصوير في رفع الوعي بالمخاطر العالمية لعمليات الاختراق التي تدعمها دول أو شركات كبرى. يكشف وثائقي «أيام الصفر» (Zero Days) تفاصيل هجوم Stuxnet (الهجوم الإلكتروني الحكومي على إيران)، بينما يصوِّر الموسم الرابع من مسلسل «24» هجومًا افتراضيًا على البنية التحتية الأمريكية، جامعًا بين التشويق والقضايا السياسية.

انتحال الشخصية الرقمية

في الثقافة الشعبية، غالبًا ما يُصوَّر انتحال الشخصية على أنها عملية سرقة بطل أنيق لهوية الآخرين كما في فيلم «السيد ريبلي الموهوب» (The Talented Mr. Ripley)، مما يُهمِّش الواقع المرعب لجرائم انتحال الشخصية الحقيقية. في الواقع يُعَد الانتحال كابوسًا حقيقيًا للضحايا، إلّا أنه كثيرًا ما يُستهان به من أجل الدراما أو الكوميديا. يتناول فيلم «الشبكة» (The Net) قصة انتحال الهوية الرقمية، حيث يَتعرض الوجود الإلكتروني للبطلة التي تمثلها ساندرا بولوك إلى محوٍ تامٍّ، ويكشف الفيلم الآثار المدمرة لمثل هذه الجرائم السيبرانية. ويستكشف أيضًا فيلم التشويق «من أنا» (Who Am I) الآثار النفسية لانتحال الشخصية الرقمية في عالم القرصنة.

الملاحقة الإلكترونية والانتحال الإلكتروني

تَزايَد تركيز الثقافة الشعبية على الجانب المظلم للتفاعلات الرقمية؛ فأولت للملاحقة الإلكترونية، وللانتحال الالكتروني، وللتلاعب الرقمي اهتمامًا خاصًا. تتجاوز هذه القصص السرديات التقليدية عن الاختراق لتستكشف كيف يُسيء الأفراد استخدام المنصات الرقمية لأغراض الخداع، والسيطرة، والمضايقة. تتناول وثائقيات مثل «محتال تِندر» (The Tinder Swindler) الواقع المرعب للمحتالين الذين يستغلون تطبيقات المواعدة لخداع الضحايا، بينما يتعمق مسلسل «غزالي المدلل» (Baby Reindeer) في العالم المقلِق للملاحقة الإلكترونية والجسدية، مُظهِرًا كيف قد تتصاعد التهديدات عبر الإنترنت إلى أن تصبح خطرًا حقيقيًا. يَستكشِف أيضًا مسلسل نتفليكس «هلّا أخبرتك سرًا؟» (?Can I Tell You A Secret) الواقع المروِّع للمطاردة الإلكترونية والتحرش الإلكتروني، مُركِّزًا على ضحايا قُلبَت حياتهم رأسًا على عقب بسبب هجمات رقمية بلا هوادة.

تهديدات الذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التشغيل

بدءًا من فقدان السيطرة البشرية إلى سيطرة الآلات ذاتية التشغيل على غرار فيلم «المدمر» (Terminator)، تتوسع الثقافة الشعبية في استكشاف مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لا تَخضَع للرقابة. تتحرى هذه السيناريوهات مخاوفنا من تَفوُّق التكنولوجيا على قدرتنا في السيطرة عليها. يستكشف «إكس ماكينا» (Ex Machina) ببراعة تطوُّر الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالسيطرة البشرية، بينما يتخطى مسلسل «وست وورلد» (Westworld) ذلك بخطوة، مُحلِّلاً فقدان السيطرة على الأنظمة الذكية المصممة للترفيه، والتي تتحول إلى كيانات أشد خطورة. يطرَح فيلم «أنا روبوت» (I, Robot) أيضًا تساؤلاتٍ مقلقة حول عواقب تمرُّد الأنظمة الذاتية على البشر.

مخترقون أخلاقيون

يَتفحَّص نمط «الهاكر» ذو القبعة البيضاء —كما يُرى في مسلسلات مثل «السيد روبوت»— التعقيدات الأخلاقية للاختراق لغايات نبيلة. تتحدى هذه الشخصيات النظرة الثنائية (البيضاء والسوداء) للاختراق، وتُركِّز غالبًا على المناطق الرمادية في الأخلاق والعدالة والتمرد. قد يشمل ذلك أيضًا من يُعرفون بالنشطاء السيبرانيين (hacktivists)، رغم أنهم يعملون عادةً في منطقة رمادية قانونيًا، وخير مثال على ذلك هي مجموعة «أنونيموس».

برمجيّات الفدية الخبيثة والابتزاز المالي

أضحَت جرائم احتجاز البيانات الرقمية مقابل الفدية موضوعًا متكررًا في الإنتاجات التلفزيونية والسينمائية. وتعكس تهديدًا متصاعدًا في العالم الحقيقي يواجه فيه الأفراد والشركات ابتزازًا ماليًا عبر هجمات برمجيّات الفدية الخبيثة. من الأمثلة على ذلك فيلم «الفتاة ذات وشم التنين» (The Girl with the Dragon Tattoo) وفيلم «القبعة السوداء» (Blackhat) – وهو فيلم تشويق يُظهِر مشاركة «هاكر» في هجمات إلكترونية تَشمَل التلاعب بأسعار الأسهم واختطاف أنظمة حيوية مقابل فدية مالية.

تهديدات من الداخل

بينما يَحظى المُخترقون الخارجيون بمعظم الاهتمام، فإن العديد من التهديدات السيبرانية تأتي من داخل المؤسسات نفسها. تتعمق الثقافة الشعبية أحيانًا في هذا المفهوم عبر شخصياتِ كموظفين يمتلكون صلاحية الوصول إلى معلومات حسّاسة، ثم ينقلبون ضد مؤسساتهم أو حكوماتهم. تتبع أفلام مثل «سنودِن» (Snowden) ومسلسل «رجل من الداخل» (The Inside Man) هذه السرديات.

الهاكتفيزم والعدالة الاجتماعية

بعد تجاوز فكرة الاختراق الأخلاقي، تستكشِف الهاكتفيزم (النشاطية السيبرانية) التقاطع بين المهارات الرقمية والقضايا الاجتماعية أو السياسية. تُبرِز أفلام مثل «ثاء رمزًا للثأر» (V for Vendetta) أو حتى جماعات مثل «أنونيموس» كيف يمكن أن يُصوَّر الاختراق كأداة للحِراك، أو العدالة، أو التمرد.

ظهور الحوسبة الكمِّية

مع تزايد النقاش حول كيف ستَقلِب الحوسبة الكمِّية موازين التشفير والأمن السيبراني رأسًا على عقب، بدأت الثقافة الشعبية في فَحص التأثيرات المحتملة لهذه التكنولوجيا التي قد تُغيِّر العالم. رغم أنّه موضوع متخصص نسبيًا، إلّا أنه بدأ يظهر في أعمال الخيال التأملي مثل مسلسل «ديفس» (Devs).

تحليل التقنية خلف الخيال

غالبًا ما يُصوَّر الأمن السيبراني والاختراق في الثقافة الشعبية بطريقتين متطرفتين: إما بدقّة تقنية مذهلة، أو في معظم الأحيان بمبالغات كبيرة لغرض درامي. فيما يلي، سنستعرِض أمثلةً بارزةً لكلٍّ من التصورات الواقعية وغير الواقعية للاختراق، وسنكشِف عن بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة وسنتناول ما تصيبه هوليوود من دقة وما تخطئ فيه.

تنبيه: قد تحتوي الأمثلة على بعض الحرق الخفيف للأحداث!

تصويرات واقعية:

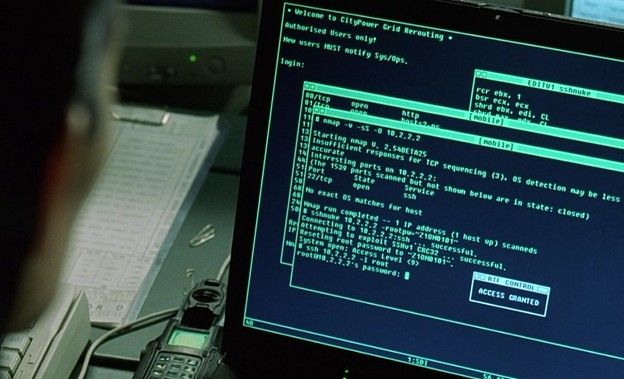

«المصفوفة الجزء الثاني» (فيلم)

في مشهد نادر يُظهر دقة تقنية ملحوظة، يستخدِم الجزء الثاني من فيلم «المصفوفة» (The Matrix Reloaded) أداة Nmap الواقعية للعثور على خادم مفتوح لبروتوكول النقل الآمن (SSH). ثم تستخدم شخصية «ترينيتي» ثغرة أمنية حقيقية كانت موجودة في ذلك الوقت —وهي ثغرة SSH1 CRC32— لاختراق النظام. يُعَد هذا المشهد من أندر اللحظات في السينما التي تَعرِض طريقة اختراق حقيقية، مما يجعله مثالًا فريدًا للواقعية في تصوير الأمن السيبراني.

«السيد روبوت» (مسلسل)

حظي مسلسل «السيد روبوت» بإشادة واسعة لتصويره الواقعي للاختراق، إذ أعاد تمثيل هجمات إلكترونية قابلة للتنفيذ بدقة، بدءًا من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS)، ومصائد المخترقين (Honeypots)، والهندسة الاجتماعية، وصولاً إلى تقنيات متقدمة أخرى. حرص فريق عمل المسلسل على أن تكون معظم عمليات الاختراق قابلة للتنفيذ من الناحية التقنية؛ إذ نفَّذ المستشارون الأمنيون خلف الكواليس هذه الاختراقات (في غضون ساعات أو أيام)، بينما قلَّص المسلسل الجدول الزمني لأغراض درامية.

«المرآة السوداء» (مسلسل)

في الحلقة الثالثة من الموسم الثالث من مسلسل «المرآة السوداء» وعنوانها «اخرس وارقص» (Shut up and dance) ، يُصاب جهاز حاسوب يَخصّ مراهقًا ببرمجية خبيثة، مما يسمح للمخترقين بالوصول إلى كاميرا الويب الخاصة به وتصويره في موقف فاضح، مما يؤدي إلى ابتزازه إلكترونيًا (وما هو أسوأ من ذلك بكثير). هناك العديد من الحالات المشابهة لهذه على أرض الواقع، إذ حذَّر مدير سابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من ضرورة تغطية كاميرات الويب. في الواقع، ليس بالأمر النادر أنّه هناك مجموعات إجرامية تنظِّم بثًّا مباشرًا من كاميرات ويب اختُرقَت بصورة غير قانونية.

تُظهِر هذه الحلقة مدى تغلغل تقنيات المراقبة في حياتنا اليومية، غالبًا على حساب الخصوصية والأمان الشخصي.

تصويرات غير واقعية:

«التحقيقات الجنائية البحرية» (NCIS) (مسلسل)

في أحد أكثر مشاهد الاختراق سُخفًا في تاريخ التلفزيون، يُظهر مسلسل «التحقيقات الجنائية البحرية» عميلين يحاولان أن يوقفا عملية اختراق عن طريق الكتابة بجنون على نفس لوحة المفاتيح في آن واحد! بينما تتصاعد الأحداث، يدخل رئيسهما ويتخِّذ إجراءً حاسمًا (أو هكذا يبدو للوهلة الأولى). يفصِل الرئيس ما ظنّه جهاز الحاسوب، ليكتشف لاحقًا أنه فصل الشاشة فقط. ربما كان الكُتّاب ببساطة في مزاج للمزاح وكان المشاهد هو ضحية النكتة.

ومع ذلك، يعكس هذا المشهد الصورة النمطية الهوليوودية –السريعة والفوضوية– بدلاً من الواقع البطيء والمنهجي للاختراق.

«سمكة السيف» (فيلم)

تقريبًا كل الألعاب الرقمية

في الألعاب الرقمية مثل «واتش دوغز» و«سايبربنك 2077»، غالبًا ما يُصوَّر الاختراق على أنه عملية مبسطة تَحدُث بنقرة واحدة، حيث يتمكن اللاعبون من الاختراق بكبسة زر فورًا. تسهِّل هذه العملية تجربة اللعب بالطبع، ولكنها تعزِّز الفكرة الخاطئة بأن الاختراق عملية سريعة وسهلة. تقدِّم بعض الألعاب مثل «هاك نِت» و«الهاك الرمادي» تجارب اختراق أكثر واقعية، إذ تتطلب من اللاعبين أن يستخدموا «كود» حقيقيًا وأوامر طرفية (terminal commands). لكن منحنى التعلّم الحاد لهذه الألعاب يجعلها أقل ملاءمةً للاعب العادي.

الخرافات مقابل الحقائق

تُغذّي الكثير من هذه التصويرات الأسطورة التي تنُص على أن الاختراق عملية سريعة، ومُبهِرة، وتُنفَّذ في جوٍّ مشحون بالضغوط والإثارة. لكن الاختراق في الواقع عملية منهجية تَشمَل البحث، وكتابة «كود»، واستخدام أدوات وبرمجيات متخصصة، واستغلال الثغرات على مرّ الوقت. بينما لا شك أن الكثيرين يدركون أن هذه المشاهد قد خضعَت للمعالجة الهوليوودية لأغراض ترفيهية، إلّا أنها قد تؤدي أيضًا إلى نشر تطلُّعات غير واقعية وإساءة فهم كيفية عمل الأمن السيبراني عالمنا.

من الناحية الإيجابية، يمكن للتصوير الواقعي كما في مسلسل «السيد روبوت» وألعاب مثل «الهاك الرمادي» أن يساعد الجمهور في أن يفهموا الاختراق، وأن يجذِب المزيد من الاهتمام للتحديات الحقيقية في مجال الأمن السيبراني. ولا ننسى أن المشاهد المبالغ فيها رغم عدم دقتها تُسهِم في تحويل المفاهيم التقنية المعقدة إلى مادة جذابة للجمهور العادي.

المساهمات الإيجابية للثقافة الشعبية

غيرَت الثقافة الشعبية المشهد تمامًا، فرفعت مسائل الأمن الرقمي إلى صدارة الوعي العام. نجح الإعلام في نشر الوعي حول خصوصية البيانات، والمراقبة الجماعية، ونقاط الضعف التقنية التي نواجهها في عالمنا المتَّصِل هذا؛ فعَرض الإعلام الأفلام، والبرامج التلفزيونية، والأفلام الوثائقية، وحتى الأحداث الواقعية التي استقى منها في أعمال الترفيه.

لنبدأ بأبرز الأمثلة الخيالية. يُعَد مسلسل «السيد روبوت» بلا منازع العمل الأكثر مصداقية في تصوير عالم الاختراق بكل تشعباته المعقدة. ركّز المسلسل على قضايا مثل خصوصية البيانات، والتشفير، والهندسة الاجتماعية، مقدّمًا نظرة شاملة إلى تحديات حماية الأنظمة الرقمية، وحلولًا عملية لتعزيز الأمان الشخصي.

تُعَد تسريبات سنودِن من أهم الأمثلة الواقعية في مجال الأمن السيبراني. عام ٢٠١٣، كشف إدوارد سنودن بالتعاون مع صحيفتي «الواشنطن بوست» و«الغارديان» عن نظام المراقبة الجماعية التي فَرضَته الحكومة الأمريكية على مواطنيها. أثارت هذه التسريبات صدمةً واسعةً وأدت إلى نقاشات عميقة حول حقوق الخصوصية وتجاوزات الحكومات. فأصبحت هذه القصة لحظة فارقة في الثقافة الشعبية لدرجة أنها أُنتِجت لاحقًا كفيلم سينمائي بطابع سيرة ذاتية بعنوان «سنودِن» (Snowden)، مما ضخَّم تأثيرها.

حالة أخرى بارزة كانت فضيحة «كامبريدج أناليتيكا»، حيث جُمِعَت البيانات الشخصية للملايين من مستخدمي «فيسبوك» دون موافقتهم بغرض التلاعب بالنتائج السياسية. كشف صحفيون يعملون في صحيفتي «الغارديان» و«نيويورك تايمز» عن هذا الانتهاك للخصوصية، وأصبح محور الفيلم الوثائقي «الاختراق الضخم» (The Great Hack). أثارت الفضيحة غضبًا شعبيًا واسعًا وتحقيقات حكومية، وأدت إلى تغييرات تنظيمية. على الرغم من أن اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) كانت قيد التطوير بالفعل آنذاك، إلّا أن كشف فضائح «كامبريدج أناليتيكا» أكّد أهميتها ونَشَر الوعي حول إساءة استخدام البيانات.

لا يمكن أن نذكُر اختراقات البيانات الصادمة دون ذِكر اختراق بيانات «آشلي ماديسون» (Ashley Madison)، حيث سُرِّبت التفاصيل الشخصية لملايين المستخدمين على موقع المواعدة الذي اشتهر بترتيب العلاقات الغرامية السرية. كشف اختراق عام ٢٠١٥ نَفَّذته مجموعة تسمى «فريق الصدمة» (The Impact Team) عن الأسماء الحقيقية، والعناوين، وحتى التفاصيل الخاصة للمستخدمين، مما أدى إلى وقوع عواقب وخيمة علنية للعديد منهم.

في وقت سابق من هذا العام، أطلقت «نتفليكس» مسلسلًا وثائقيًا عنوانه: «آشلي ماديسون: علاقات سرية وكذب وفضائح» (Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal)، يستعرِض القصة الكاملة وراء حادثة الاختراق تلك. يُركِّز المسلسل على الأثر الشخصي —مثل الابتزاز والتفكك الأسري— وكذلك الممارسات المشبوهة خلف الكواليس، مثل الحسابات الوهمية والوعود الزائفة بأمان البيانات. لا تزال هذه الفضيحة واحدة من أشهر الأمثلة على ما يمكن أن يحدث عندما يُهمَل أمن البيانات.

دور الثقافة الشعبية في دفع عجلة وظائف الأمن السيبراني

إلى جانب نشر الوعي، ألهمت الثقافة الشعبية الكثيرين العمل في مجال الأمن السيبراني. حفزَّت وسائل الإعلام جيلاً جديداً لاستكشاف هذا المجال عبر الإثارة الفكرية للاختراق والتركيز على أهمية أن نُحصِّن أنفسنا ضد التهديدات الرقمية.

في الواقع، ازداد عدد العاملين في مجال الأمن السيبراني عالمياً إلى حوالي ٥,٥ مليون في ٢٠٢٣، ويتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الوظائف في هذا المجال ستنمو بنسبة ٣٥% في العقد القادم، مما يجعلها واحدة من أسرع القطاعات نمواً.

كيف تتطور سردية مفهوم الأمن السيبراني في الثقافة الشعبية

ليس غريبًا أن يصبِح الأمن السيبراني منسوجًا في الثقافة الشعبية. فهي مرآة تفتح أبواب التكنولوجيا لتطلق شياطين مخاوفنا الدفينة. (ببساطة، إنه ممتع للغاية.)

رغم أن بعض التصويرات قد تبسّط تعقيدات الأمن السيبراني، إلا أنها تؤدي دوراً حيويًا في نشر الوعي بالقضايا الحرجة. تتحدى أعمال مثل «السيد روبوت» و«المرآة السوداء» إدراكنا لإمكانات التكنولوجيا في الخير والشر، بينما ركزَّت الفضائح الواقعية على العواقب الوخيمة أحياناً لإهمال الأمن الرقمي.

في النهاية، بغَض النظر عن الوسيط المُستخدَم، تواصل الثقافة الشعبية في صياغة إدراكنا للأمن السيبراني، وبذلك تُشجِّع الأفراد على حماية حياتهم الرقمية بشكل أكثر فاعلية.

تمت إعادة نشر هذا المقال وفقاً لرخصة المشاع الإبداعي - Creative Commons، للإطلاع على المقال الأصلي.